11月底的马拉喀什,七点多了,头顶的那方天空才麻麻亮。

我们的早餐被安排在四合院的碧水池旁,时间尚早,客人们大半还在梦乡。

我们在欧洲旅行的时候,即使所住酒店包早餐,也还要自己排队去拿食物,没想到在马拉喀什的第一顿早餐,有专人服务。我们才在位子上坐下,他们就跑前跑后,忙碌地在桌上布下大碟小盘。

从油煎饼到蜂窝饼,再到各色果酱,蜂蜜,酸奶,果汁,咖啡 - 服务的仪式感拉满,不过相比有火腿肉肠撑场的欧陆早餐,这顿饭对于LD来说显得过于清淡了 - 唯一能见点荤腥的,只有那盘炒鸡蛋。

此后,我们在摩洛哥的日子,天天如此。

北非人的饮食遵循着某种节律:他们认为一大早胃还没醒透,早餐只为补足糖分和热量,白天劳作辛苦,所以肉食出现在午餐和晚餐。

大概是受这种饮食习惯影响,虽然北非人肉食摄入量很大,但我们一路走来,很少在街头看到脑满肠肥的人。

走出四合院,马拉喀什老城在晨曦中慢慢苏醒。

路边也有我们在国内的那种早点摊。

昨晚在德吉玛广场盘桓太久,回Riad后匆匆入睡,竟忘了预定马拉喀什最受欢迎的景点 - 马约尔花园(Jardin Majorelle)。

一大早我和LD赶去位于新城的马约尔,没想到门口已经排起长队。

这座花园没有售票处,所有门票必须网上预定,当天只有4点半还有余票,订好票后,我们返回老城。

老城内禁止除出租车外的机动车通行,但马车,摩托车遍地都是。

今天去的第一个地方是巴伊亚宫。

在马拉喀什众多的古迹中,巴伊亚宫(Bahia Palace)的地位非常独特 - 它既不是最古老的,也不是规模最大的,但它却是摩洛哥建筑艺术的集大成者。

从公元788年第一个统一的伊斯兰王朝建立至今,摩洛哥历史上前后出现过6个统一王朝。

这六个王朝分别是

伊德里斯王朝(Idrisid) 788 974年,建立了非斯古城。

穆拉比特王朝(Almoravid) 1040 - 1147年,建立了马拉喀什古城。

穆瓦希德王朝(Almohad) 11211269年,作为摩洛哥历史上最强大的王朝,他们统一了包括摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚的整个马格里布地区和西班牙南部的安达卢斯地区((Al-Andalus)。

马林王朝(Marinid) 12441465年 这是最注重文化教育的王朝,他们在摩洛哥各地修建了大量精美的神学院。

萨阿德王朝(Saadi) 15491659年 他们打退了葡萄牙入侵,开启了黄金时代,留下了极致奢华的萨阿德陵寝。

阿拉维王朝 (Alaouite) 1631年创立,现在的摩洛哥王室就源于此朝,而巴伊亚宫就是该王朝19世纪权臣政治时期的杰作。

这座宫殿始建于1860年代,由当时的宰相 - 大维齐尔西 穆萨(Si Moussa)兴建,后来他的儿子巴 艾哈迈德(Ba Ahmed)为了安置他的4位妻子和24位妾室,在原地大举扩建,宫殿以艾哈迈德最宠爱的一位妻子的名字(Bahia)命名。

1900年艾哈迈德去世后,苏丹下令将巴伊亚宫洗劫一空,甚至连地毯和门窗都被拆走,如今展现在我们面前的宫殿只剩下空荡荡的建筑,但这丝毫不影响它的光辉。

这是一座由无数个中庭、花园和回廊组成的迷宫。

墙壁和拱门处刻有大量石膏浮雕,抬头仰望,天顶是大片的黎巴嫩雪松木板,上面绘有精细而鲜艳的几何,花卉图案。

墙面上贴满了手工切割的马赛克几何图案,色彩斑斓,极其繁复。

走进巴伊亚宫,就像走进了一场19世纪的迷梦。虽然空空如也,但那些刻在雪松木上的花纹、铺在脚下的马赛克地砖,依然展示着当年权臣的野心。这里没有皇宫的威严,却多了一种后宫式的幽深 - 无数的回廊交错,阳光穿过镂空的窗格洒在彩色地砖上,彷佛一块块被打碎又拼凑起来的斑斓琥珀。

如果用放字来概括欧洲皇宫大开大合的气度,那么阿拉伯的宫殿与庭院,其灵魂则全在一个藏字。

高墙伫立,隔绝了路人的窥探。临街的一面不设窗户,素朴得近乎沉寂。然而一旦推门而入,景致便如卷轴般层层铺开:回廊深邃,橘树摇曳,精巧奢华的雕琢在光影中忽隐忽现,连细碎的水波里都荡漾着一种被私藏的富丽。

欧洲皇宫用宏伟向世界彰显权力与财富的不可一世,而阿拉伯宫殿则在收敛中严守着一份关于隐私的谦逊。在他们的文化中,家庭与财富不宜外露,内敛才是最高级的得体。

在这里,庭院从不让人一眼看尽。门廊、过道、转角 - 这种空间上的迂回像是一场心理铺垫,你以为迷失了,转角处那片绿意盎然的庭院却突然降临。

巴伊亚宫中最宏大的庭院是这座大荣誉中庭(Great Courtyard),广场地面铺设了大量昂贵的卡拉拉大理石,四周环绕着明黄与天蓝色木质回廊。

这儿曾是维齐尔的会客厅,也是连接宫殿内不同生活区的枢纽。

漫步在巴伊亚宫,不禁想起那两句唐诗:曲径通幽处,禅房花木深。虽然中国,摩洛哥相隔万水千山,但在这一刻,眼前的光影转换却与家乡的江南园林生出某种奇妙的重叠。那种低调、迂回、含蓄,移步换景,是两种文明对待世界共同的温柔。

漫步在巴伊亚宫,不禁想起那两句唐诗:曲径通幽处,禅房花木深。虽然中国,摩洛哥相隔万水千山,但在这一刻,眼前的光影转换却与家乡的江南园林生出某种奇妙的重叠。那种低调、迂回、含蓄,移步换景,是两种文明对待世界共同的温柔。

巴伊亚宫的精美甚至影响了后世对摩洛哥风格的定义,据说从丘吉尔到卓别林等一众名人都极其喜欢的马拉喀什最著名的五星酒店 La Mamounia(上图)在设计时,就参考了巴伊亚宫的色彩搭配和比例。

如果巴伊亚宫是藏在深巷里的繁华,那么萨阿德王朝陵墓(Saadian Tombs)则是被时间封住的瑰宝,前者是极尽妍态的生之居,后者则是静默百年的死之所。

这座陵墓属于摩洛哥历史上第五个王朝 - 萨阿德王朝,当时的苏丹艾哈迈德 曼苏尔用大量的黄金、大理石,前后花费了30年,为自己和家族修筑了这座极尽奢华的安息之地。

17 世纪末,穆莱 伊斯梅尔推翻了萨阿德王朝,建立了延续至今的阿拉维王朝。出于对前朝的忌惮和敬畏,这位新苏丹不敢摧毁陵墓,而是下令在周围修起高墙,封锁了所有入口。

从此这儿成为老城深处一块无人敢于迈入的禁地,与世隔绝了两个多世纪。

1917年,摩洛哥处于法国保护国时期,法国军方派遣飞机对老城进行航空地图测绘,在对照片进行分析的时候,法国人惊讶地发现,在一处厚重的围墙内,竟然有一片规模宏大、装饰精美的建筑群,但从地面上却完全找不到入口。

法国考古学家随后在围墙上开凿了一个狭窄的通道,这座尘封了多年的皇家陵墓终于重新展现在世人面前。

走入陵墓,发觉很多游客都在排队,我们不明就里,也加入了他们的行列。

陵墓的花园里散落着许多墓碑,这些马赛克瓷砖下埋葬的都是昔日苏丹的随从和亲信。

队伍安静地缓缓向前移动,排到近前,我才知道大家等着观看的是十二柱大厅(Hall of the Twelve Columns),这是整个陵墓的心脏,也是摩洛哥乃至整个伊斯兰世界最令人惊叹的建筑奇迹之一。它不仅是一处墓室,更是苏丹曼苏尔为自己营建的一座人间天堂。

大厅不能进入,游客只能站在围栏外,从门口向里眺望。

大厅最核心的特征是12根洁白的卡拉拉大理石柱,三三一组,支撑着绚烂的拱顶。

曼苏尔的墓冢位于大厅的正中央,周围环绕着他的家眷的墓地。

天花板由珍贵的阿特拉斯雪松木雕刻而成,凹凸有致的蜂窝状雕刻让屋顶看起来像是由钟乳石组成的星辰,象征着真主居住的天穹。

墙壁上覆盖着极其精细的浮雕,由当时的工匠在石膏未干前手工雕刻而成。

虽然墓室上方的装饰极其奢华,但地面的陈设非常简单,这儿没有欧洲教堂和皇家墓室那些栩栩如生的雕像和精美的石棺,有的只是一条条大理石凸起,或者一片片马赛克 - 这些只是墓冢的标记。

伊斯兰教认为人由泥土所造,也将归于泥土。即使是显赫的曼苏尔苏丹,他身后的墓冢标记也不过比周围高了几寸而已。

看着地面上那些紧凑得近乎拥挤的大理石长条,我有些疑惑,这么短的间距,地下的空间怎么排得下那些遗体?回来查了资料才知道,原来穆斯林下葬时必须侧卧着面朝圣城麦加。这些大理石凸起只是告诉后人他们在此安息,但身体未必就在标记的正下方。

世界几大成熟的宗教都有自己至高无上的上帝或真主,但伊斯兰教对于至高无上的态度最谦恭,天主教堂里必有十字架上的耶稣,西斯廷教堂的天顶画还出现了上帝的形象,而在伊斯兰教里,无论是穆罕默德还是真主安拉,谁都不知道他们的形象。

萨阿德王朝的曼苏尔苏丹,不仅在陵墓中留下了永恒的静谧,更在大地上筑起了一座野心勃勃的丰碑 - 巴迪皇宫(El Badi Palace)。

这座皇宫的基石,奠定在1578年那场惨烈的三王之战。当时,被废黜的前苏丹穆塔瓦基勒为夺回王位不惜引狼入室,向年轻气盛的葡萄牙国王塞巴斯蒂安求助。后者率领两万大军,跨过大海,浩浩荡荡开进摩洛哥,试图将其纳入版图。

生死存亡之际,曼苏尔的哥哥、时任苏丹马立克虽然病入膏肓,仍躺在担架上亲临督战。他巧妙利用河流地形与沙漠骑兵的机动性,大败葡萄牙军。

这场混战的结局诡谲而残酷:前苏丹在溃退中溺毙,葡萄牙国王在乱军中失踪、尸骨无存(此举直接导致葡萄牙王室绝嗣,后来一度被西班牙吞并)。而现苏丹马立克也在捷报传来前,力竭死在了轿中。硝烟散尽,唯有指挥前线反击的曼苏尔从硝烟中走出,被拥立为新王。

由于此役同时陨落了三位君主,史称三王之战。曼苏尔凭借这场豪赌赢来的巨额赎金,开启了他的黄金时代。

El Badi意为无与伦比。为了配得上这个名字,曼苏尔不计代价地挥霍着战争红利:他用意大利的大理石、撒哈拉的黄金,以及绿松石、水晶与红木,堆砌出了这座震惊中世纪的世界奇观。

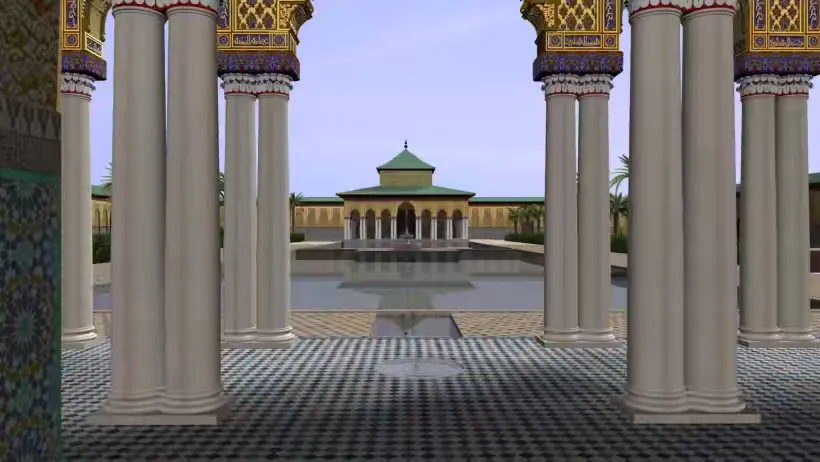

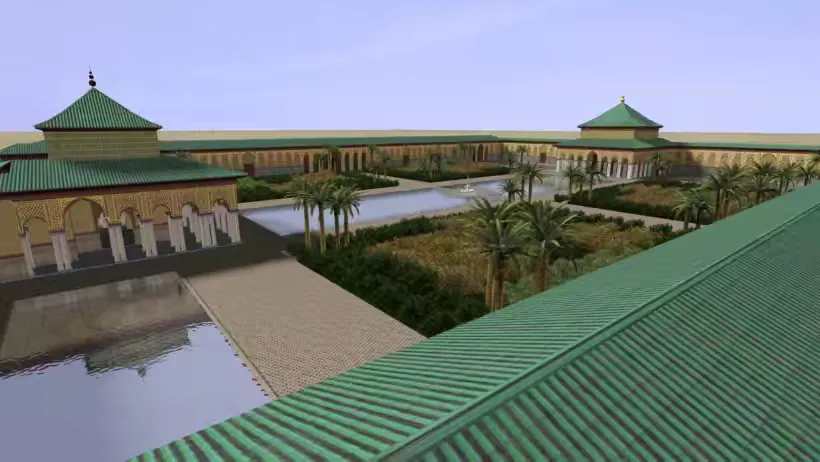

这是后世考古学家经过挖掘和研究,绘出的巴迪皇宫复原图。

这是后世考古学家经过挖掘和研究,绘出的巴迪皇宫复原图。全盛时期的巴迪皇宫是一座将极致奢华与伊斯兰建筑美学完美融合的艺术殿堂。宫殿以成千上万块精美的彩色马赛克地砖铺地,高耸的墙面上覆盖着贴有真金金箔的石膏,天花板则由精细雕琢的雪松木交错而成。

巨大的中庭内,清澈的镜面水池与种满柑橘树的下沉式花园交相辉映,来自意大利的白色大理石立柱矗立其间,营造出一种如人间天堂般金碧辉煌且生机盎然的景象。

但沧桑变幻,17世纪末,阿拉维王朝的苏丹穆莱 伊斯梅尔迁都梅克内斯时,花了整整12年的时间拆掉了巴迪皇宫里所有值钱的东西,他命手下把那些大理石柱、黄金饰品统统撬走,用来装饰他的新宫殿。

如今出现在我们眼前的,只剩巨大的、土红色的夯土高墙,以及空旷得让人发虚的庭院,和那一株株郁郁葱葱疯长的橘树。

站在巴迪皇宫的高台向下望去,我想起那句话 - 金玉其外,败絮其中 - 只不过在这里,时间把它们颠倒了,变成了金玉其中,败絮其外。

曾经如珠宝盒般精致的大厅,随着当初的肆无忌惮地拆除,随着其后岁月的冲刷,如今只剩下剥落的红墙和那些依然炫目的马赛克瓷砖。

曾经如珠宝盒般精致的大厅,随着当初的肆无忌惮地拆除,随着其后岁月的冲刷,如今只剩下剥落的红墙和那些依然炫目的马赛克瓷砖。

站在空无一人的废墟中,我下意识地张开双臂,试图去拥抱历史,拥抱时间。可指尖掠过的,只有马拉喀什干燥的风。

作为一个偶然闯入这个世界的匆匆过客,我发现自己其实什么也拥抱不了。连这不可一世的宫殿都已颓然成土,百年之后,我又能在时间里留下什么?

耳边传来一阵节奏分明的,类似木头敲击的哒哒声。那是巴迪宫如今的主人 - 栖息在断壁残垣上的鹳鸟们,正旁若无人地窃窃私语。

440多年前的那个午后,曼苏尔或许正带着妻妾在这繁花似锦的大厅里闲庭信步。那时他怎会料到,自己倾尽举国黄金铸就的无上荣耀,有一天竟会颓落成几堵荒凉的土墙,成了苍凉光影下的鸟巢?

转了三个地方,不知不觉已是午后,该吃饭了。吃饭前先来一壶薄荷茶。

从约旦之行开始,我就爱上了阿拉伯人的薄荷茶,不同于中国绿茶的清亮,摩洛哥薄荷茶的壶里塞满了新鲜的绿薄荷。

前一日刚进Riad的时候,主人一边为我们斟茶,一边轻声念起那句流传已久的谚语:第一杯如生活般苦涩,第二杯如爱情般甜蜜,第三杯如死亡般温和。随着浸泡时间的推移,那琥珀色的茶汤在杯中起伏,味道也由清冷转为醇厚,仿佛是在舌尖上走过了一个个轮转。

那年在突尼斯的时候,我们就想尝一尝塔吉锅,却遍寻不得,后来才知道两地的塔吉根本不是一回事。来到马拉喀什,终于见到了这种闻名的尖顶陶罐。

这一餐,我们点的是号称摩洛哥国菜的西梅羊肉塔吉锅。乌黑发亮的西梅点缀在颤巍巍的羊肉之上,甜与咸、果香与油脂,在慢火细炖中达成了奇妙的和谐。用撕下的面包蘸起浓稠的酱汁,那一刻,半天的劳累仿佛都随着香气一扫而光。

下午4点,再次来到马约尔,我们跟着4点半的那波队伍步入花园。

如果说红色的马拉喀什是一片沙漠,马约尔就是沙漠里最醒目的绿洲。

这座花园的生命来自两个不同时代的法国男人的接力:

上世纪20年代,法国画家马约尔(Jacques Majorelle)爱上了马拉喀什,并在当地买下一块地,修建了画室和花园。

马约尔不仅是画家,也是植物收藏家,他在花园里种满了从五大洲搜集来的珍稀植物。

1962年马约尔去世后,花园一度荒废,甚至面临被改造成酒店的命运。1980年,时尚大师伊夫 圣罗兰(Yves Saint Laurent)和同性伴侣皮埃尔 贝杰(Pierre Berg)买下了它。

圣罗兰是时尚界的教父级人物,他开创了以他名字命名的YSL品牌。

在花园的一角,立着一根罗马式断柱,那是伊夫 圣罗兰的纪念碑。上面刻着他和爱人的名字,象征着他们长达半个世纪的伴侣与事业伙伴关系。

2008年圣罗兰去世后,贝杰将他的骨灰撒在了他钟爱半生的马约尔花园,他成立了基金会,确保花园永远不会被商业开发(比如修酒店),而是作为公共遗产永久对外开放。

2017年贝杰去世,去另外一个世界寻找圣罗兰。

走进花园,这里和我想象中的植物园完全不同。最先撞进眼帘的不是绿意,而是一片深邃到近乎疯狂的蓝。

我看过碧蓝、蔚蓝、翠蓝,湛蓝,却从未见过饱和度如此之高的蓝。它蓝得极其浓郁,仿佛要把周围所有的阳光都吸进去。

这种蓝是画家马约尔当初受到摩洛哥摩尔式建筑和柏柏尔人蓝袍的启发而发明的,并以此申请了专利,被称为马约尔蓝 (Majorelle Blue)。

马约尔蓝与翠绿的仙人掌,碧绿的竹子交织在一起,掩映在一潭墨绿的池水中,视觉冲击力极强。

虽然这种深蓝色是原主人马约尔发明的,但他去世后,花园逐渐荒废,那些曾经浓郁的颜色也慢慢剥落。

圣罗兰接手后,作为一代时尚大师,他不仅大面积补漆,还精准地调整了蓝色与墙体、喷泉的比例,引入了极其大胆的明黄色(黄色花盆)和橙色作为对比,形成了独特的圣罗兰美学。

圣罗兰接手后,作为一代时尚大师,他不仅大面积补漆,还精准地调整了蓝色与墙体、喷泉的比例,引入了极其大胆的明黄色(黄色花盆)和橙色作为对比,形成了独特的圣罗兰美学。

圣罗兰和贝杰都是植物爱好者,他们将花园内的植物数量从马约尔时期的100多种扩充到了300多种。

出发之前,我为了在马约尔花园留影准备好久,为了如何配色,和LD发生了几次争执。他信奉色彩搭配的基本原则,说,要么退一步 - 清淡,用白、米、淡蓝去融入,拍出一种清冷的雅致;要么进一步 - 浓重,用明黄或大红去撞色,拍出一种波普艺术的视觉冲击。

但我还是固执己见,穿上了选定的这身。

从摩洛哥回来后,每次打开马约尔花园的照片,我俩还会争执不休。

其实没有谁对谁错,当我们真正站在那片高饱和的深蓝面前的时候,所有的穿搭法则都会失效。这里的色彩本身就是一场对平庸的叛逆,而我那时的固执,不也刚好成了这场视觉冒险中,最能与之呼应的一点小小叛逆吗?

其实没有谁对谁错,当我们真正站在那片高饱和的深蓝面前的时候,所有的穿搭法则都会失效。这里的色彩本身就是一场对平庸的叛逆,而我那时的固执,不也刚好成了这场视觉冒险中,最能与之呼应的一点小小叛逆吗?

日落时分,我们回到四合院,虽然附设的餐厅已经熄火,但听说我们还没吃饭,厨师又重起炉灶,为我们做了一顿鸡肉塔吉锅。

在马拉喀什的一天半过得飞快,临行之时,对红城难免有些留恋,但想着明天就要前进巍峨的阿特拉斯山,我不觉又开始兴奋起来。